ワシントン発(Reuters/Bloomberg等報道を基に構成) —

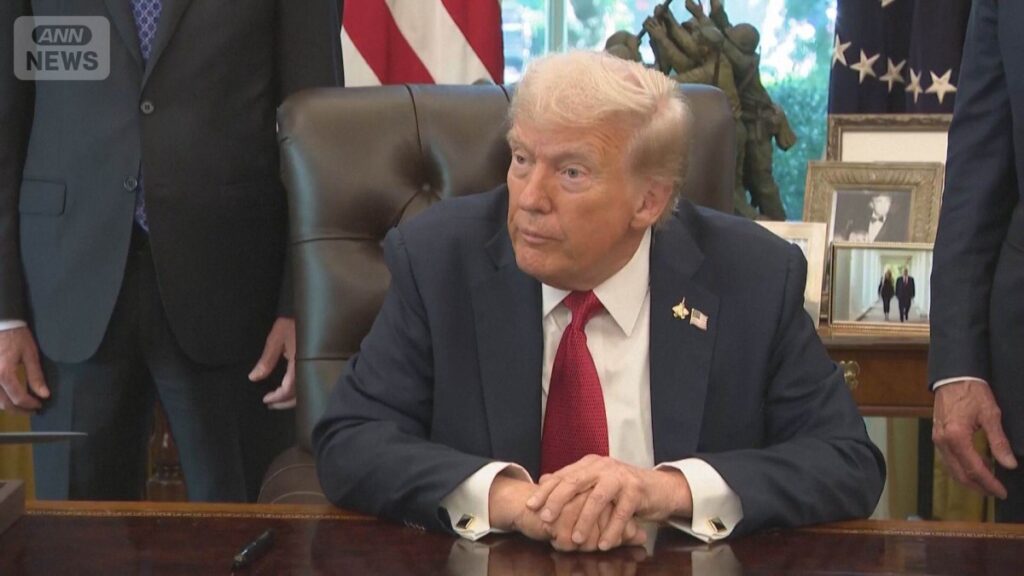

ドナルド・トランプ米大統領は10月6日、自身のSNS(Truth Social 等を含む)で、米国に輸入される中型および大型トラック(medium-, heavy-duty trucks)に対し、11月1日から25%の輸入関税を課すと表明した。

この発表は、トランプ政権が「ワシントン発(Reuters/Bloomberg等報道を基に構成) —

ドナルド・トランプ米大統領は10月6日、自身のSNS(Truth Social 等を含む)で、米国に輸入される中型および大型トラック(medium-, heavy-duty trucks)に対し、11月1日から25%の輸入関税を課すと表明した。

この発表は、トランプ政権が「米国内製造業保護」の強化を掲げる中での措置と見られ、ただちに国内外で議論を呼び起こしている。

以下では、発表内容を丁寧に解説し、背景、影響、論点、今後の見通しを整理してみよう。

🔍 発表内容とその曖昧点

主張された内容

- 対象:中・大型トラック全般(完成車、もしくは輸入トラック全体を含む可能性)

- 関税率:25%

- 発効日:11月1日から有効とする予定(ただし、過去案では10月1日発動とされていた)

- 根拠・調査:米商務省が今年4月、大型トラック輸入に関する調査を開始しており、通商拡大法232条(国家安全保障条項)が関与する可能性が指摘されている。

- 先送り:当初案では10月1日からの発動を目論んでいたが、影響を懸念する企業・業界からの反発が強く、11月1日発動に延期された。

不明な点・留意点

発表自体には詳細がほとんど含まれておらず、多くの重要事項が未公表だ。以下が、特に注意すべき不透明点である:

- 対象の定義

「中・大型トラック」とは具体的にどの車両を指すのか(総重量、用途、排気量、車型、完成車か部品込みか等)は示されていない。 - 除外条件や軽減措置の有無

たとえば、貿易協定(USMCA/日米間協定等)や国別除外、部品・素材の米国内調達要件などをもって関税を回避できるかどうか。 - 重複関税の扱い

輸入トラックに対して既存の関税がある国(例:日本、EU、カナダ等)との協定と新関税との関係。 - 適用時期・移行措置

発効直後から即座に課税するのか、段階的導入なのか、既に注文済み輸入品に対する猶予措置があるか。現時点では明言なし。 - 法的・議会対応

関税措置には、通商拡大法232条をはじめ米国連邦法の枠組み、さらには議会承認や訴訟リスクがつきまとう。現時点でこれらの手続きの進捗は不透明である。

📚 背景:なぜ今、この措置が打ち出されたか

「アメリカ第一」の貿易政策傾向

トランプ氏は前期の大統領任期においても、鉄鋼・アルミニウム輸入制限、自動車関税の強化などを通じて、自由貿易主義からの転換を図ってきた。通商拡大法232条(国家安全保障条項)を根拠に輸入制限を導入する戦法は既に過去にも用いられた。

今回のトラック関税は、こうした一連の保護主義・製造業重視政策の延長線上にあると見る向きが強い。特にインフラ投資・物流強化など、トラック関連産業は国内政策とも親和性が高く、「関税により国内業者を守る」という論調と整合性がある。

商務省調査と国家安全保障論

米商務省は今年4月、「中・大型トラック輸入」に関する調査を開始しており、輸入量の増加や部品占有率の偏重、供給網の脆弱性などを問題視していた模様だ。

通商拡大法232条は、国家安全保障上の観点から輸入制限を課す権限を大統領に認めるが、その適用範囲をめぐっては過去にも批判や法廷闘争があった。今回、トラックを新たな対象とすることで、国家安全保障の解釈が拡張される可能性も指摘されている。

国内ロビーと調整

米国内トラックメーカー・物流業界は、輸入トラックの流入抑制を長年求めてきた。トランプ政権による当初案では10月1日発動が検討されていたが、業界や関連企業から混乱を懸念する声が相次ぎ、発動を11月1日に延期する判断がなされたとみられる。

また、輸入元企業(例:ステランティスなど)は、関税軽減や除外を要請しており、米政権内でも議論があった可能性がある。

🌐 想定される影響と論点

この政策が実際に運用された場合、以下のような広範な影響や論点が浮上する。

1. 輸入業者・外国メーカーへの打撃

特に輸出型トラックメーカー、大型車を主力とする海外ブランドにとって関税負担は重い。米国市場での価格競争力が低下し、輸入量の減少が見込まれる。報道では、ダイムラー傘下の Freightliner、ボルボの MACK、ピータービルト/ケンワースなどが影響を受けうるとされている。

また、輸入トラックの輸入先国が多国に及ぶため、日本、欧州、韓国などのメーカーも影響を免れない。

2. サプライチェーン・部品調達への波及

多くの輸入トラックには部品や素材が複数国にまたがる供給網が組まれている。関税適用対象に部品を含むかどうかが不明瞭であるため、部品系サプライヤーにも混乱が起きる可能性がある。

特に、米国や北米を拠点とする部品業者が含まれている場合、米国成分比率を満たす体制や輸出戦略を見直す必要が出てくる。

3. 価格上昇・コスト転嫁リスク

輸入関税は最終的に製品価格や輸入車両の調達コストに跳ね返る可能性がある。トラックを用いる物流業界や公共交通、建設業、自治体などにとって、運用コストの上昇要因となる。また、再調達時期を迎えているフリート業者(運送会社など)は、関税分を価格転嫁せざるを得ないケースも想定される。

4. 貿易相手国・外交リスク

関税対象となる国々は米国との関係国が多く、外交・通商摩擦を生じさせる可能性が高い。特にメキシコは、米国へのトラック輸出が拡大しており、現地部品や車両に米国内製成分が含まれているケースも多い。メキシコ側は強く反発する見通し。

また、貿易協定(たとえば USMCA)や既存の交渉ルート(日本–米国、EU–米国など)を巡る見直し交渉が活発化する可能性もある。

5. 合法性・訴訟リスク

トランプ政権が既に使ってきた通商拡大法232条を根拠にする場合、その範囲の拡張性や濫用性をめぐって法廷闘争が起こる可能性は十分にある。また、議会や対象国が不服申し立てを行う可能性も高い。

6. 政策・選挙戦略としての意義

この関税措置は、保護主義と製造業回帰を訴えるトランプの選挙戦戦略と整合性を持つ。短期的には国内支持層(製造業・労働者層)へのアピール材料となる可能性が高い。「輸入を抑えて国内を守る」という姿勢は、再び強く打ち出したい政策理念との一貫性を示す。(ただし、効果が長期的に持続するかは別問題である。)

🧭 各国・地域別視点:日本・北米・EUの反応

日本

日本のトラック・商用車メーカー(例:日野、いすゞ、マツダ商用車部門など)は、米国市場の存在感を無視できない。輸出モデルや部品調達ルート、合弁体制の見直しが迫られる可能性がある。関税対象国に日本が含まれるなら、交渉による除外または軽減を働きかける動きが強まろう。

また、日本政府としては、WTO・二国間交渉・外交ルートを駆使し、米国側と協議・異議申し立てを行う可能性も高い。

北米(特にメキシコ)

メキシコは、米国向けトラック輸出量が急増しており、この関税措置は直撃する可能性が高い。特に、USMCA協定下で「一定以上の北米原産比率を満たすトラックは関税免除」というルールが存在するが、新関税がこれをどう扱うかが焦点となる。

一部報道では、輸出車両に平均50%程度の米国部品が含まれているとの主張がメキシコ側から出されており、米国内製造比率をめぐる交渉が激しくなるだろう。

EU・欧州

欧州のトラックメーカー(ボルボ、ダイムラー/メルセデス・トラック部門など)は、米国輸出が影響を受けやすい。EUとしては報復関税や通商保護措置を検討する可能性がある。

また、これまで米国–EU間で締結されてきた自動車・輸送車両分野での協定・交渉関係が揺らぐ可能性がある。

🔮 今後の展望とカギとなる論点

- 政権側の具体ルール公表

関税対象車両の分類、除外基準、段階導入措置などの詳細ルールがいつどのように明らかにされるか。 - 対象国との協議・除外交渉

日本、メキシコ、カナダ、EUといった関係国との交渉の行方。関税除外や軽減措置が認められるか。 - 法的争訟リスクの帰結

通商拡大法232条の適用拡大性をめぐる訴訟、国内議会の反対・修正動向。 - 業界の反応と対応

輸入車メーカーや部品サプライヤー、物流業界がどのような代替戦略をとるか(生産拠点移転、部品調達構造見直し等)。 - 価格・インフレ影響

トラック価格や物流費用の上昇が一般経済に与える波及。消費者物価や企業収益にどの程度のインパクトがあるか。 - 選挙・政治的意図の検証

この政策が中間選挙・次期大統領選挙に向けたパフォーマンスとして機能する可能性、およびそのリスク。

📝 総括と読みどころ

今回の「中・大型トラック25%関税」は、表面的には国内製造業保護という主張に基づく措置だが、実際には複数のリスクと不確定要素をはらんでいる。関税自体よりも、どのように具体化され、どの国・企業が除外されるか、どのような調整が行われるかが、大きな分かれ目になりそうだ。

この政策は米国の保護主義傾向を象徴する新たな一手と見る向きも多く、国際貿易の枠組み、企業のサプライチェーン構造、さらには外国との外交関係まで波及する潜在力を持つ。

私はこのリライト版で、読者が単なる発表を超えて「なぜ、どういう影響が、どこに注意すべきか」を理解できることを目指した。

もしよければ、これをベースに「日本向け影響分析」「輸送・物流業界視点」「訴訟リスクと法律面解析」などの特化記事も作りますが、どれから始めますか?」の強化を掲げる中での措置と見られ、ただちに国内外で議論を呼び起こしている。

以下では、発表内容を丁寧に解説し、背景、影響、論点、今後の見通しを整理してみよう。

🔍 発表内容とその曖昧点

主張された内容

- 対象:中・大型トラック全般(完成車、もしくは輸入トラック全体を含む可能性)

- 関税率:25%

- 発効日:11月1日から有効とする予定(ただし、過去案では10月1日発動とされていた)

- 根拠・調査:米商務省が今年4月、大型トラック輸入に関する調査を開始しており、通商拡大法232条(国家安全保障条項)が関与する可能性が指摘されている。

- 先送り:当初案では10月1日からの発動を目論んでいたが、影響を懸念する企業・業界からの反発が強く、11月1日発動に延期された。

不明な点・留意点

発表自体には詳細がほとんど含まれておらず、多くの重要事項が未公表だ。以下が、特に注意すべき不透明点である:

- 対象の定義

「中・大型トラック」とは具体的にどの車両を指すのか(総重量、用途、排気量、車型、完成車か部品込みか等)は示されていない。 - 除外条件や軽減措置の有無

たとえば、貿易協定(USMCA/日米間協定等)や国別除外、部品・素材の米国内調達要件などをもって関税を回避できるかどうか。 - 重複関税の扱い

輸入トラックに対して既存の関税がある国(例:日本、EU、カナダ等)との協定と新関税との関係。 - 適用時期・移行措置

発効直後から即座に課税するのか、段階的導入なのか、既に注文済み輸入品に対する猶予措置があるか。現時点では明言なし。 - 法的・議会対応

関税措置には、通商拡大法232条をはじめ米国連邦法の枠組み、さらには議会承認や訴訟リスクがつきまとう。現時点でこれらの手続きの進捗は不透明である。

📚 背景:なぜ今、この措置が打ち出されたか

「アメリカ第一」の貿易政策傾向

トランプ氏は前期の大統領任期においても、鉄鋼・アルミニウム輸入制限、自動車関税の強化などを通じて、自由貿易主義からの転換を図ってきた。通商拡大法232条(国家安全保障条項)を根拠に輸入制限を導入する戦法は既に過去にも用いられた。

今回のトラック関税は、こうした一連の保護主義・製造業重視政策の延長線上にあると見る向きが強い。特にインフラ投資・物流強化など、トラック関連産業は国内政策とも親和性が高く、「関税により国内業者を守る」という論調と整合性がある。

商務省調査と国家安全保障論

米商務省は今年4月、「中・大型トラック輸入」に関する調査を開始しており、輸入量の増加や部品占有率の偏重、供給網の脆弱性などを問題視していた模様だ。

通商拡大法232条は、国家安全保障上の観点から輸入制限を課す権限を大統領に認めるが、その適用範囲をめぐっては過去にも批判や法廷闘争があった。今回、トラックを新たな対象とすることで、国家安全保障の解釈が拡張される可能性も指摘されている。

国内ロビーと調整

米国内トラックメーカー・物流業界は、輸入トラックの流入抑制を長年求めてきた。トランプ政権による当初案では10月1日発動が検討されていたが、業界や関連企業から混乱を懸念する声が相次ぎ、発動を11月1日に延期する判断がなされたとみられる。

また、輸入元企業(例:ステランティスなど)は、関税軽減や除外を要請しており、米政権内でも議論があった可能性がある。

🌐 想定される影響と論点

この政策が実際に運用された場合、以下のような広範な影響や論点が浮上する。

1. 輸入業者・外国メーカーへの打撃

特に輸出型トラックメーカー、大型車を主力とする海外ブランドにとって関税負担は重い。米国市場での価格競争力が低下し、輸入量の減少が見込まれる。報道では、ダイムラー傘下の Freightliner、ボルボの MACK、ピータービルト/ケンワースなどが影響を受けうるとされている。

また、輸入トラックの輸入先国が多国に及ぶため、日本、欧州、韓国などのメーカーも影響を免れない。

2. サプライチェーン・部品調達への波及

多くの輸入トラックには部品や素材が複数国にまたがる供給網が組まれている。関税適用対象に部品を含むかどうかが不明瞭であるため、部品系サプライヤーにも混乱が起きる可能性がある。

特に、米国や北米を拠点とする部品業者が含まれている場合、米国成分比率を満たす体制や輸出戦略を見直す必要が出てくる。

3. 価格上昇・コスト転嫁リスク

輸入関税は最終的に製品価格や輸入車両の調達コストに跳ね返る可能性がある。トラックを用いる物流業界や公共交通、建設業、自治体などにとって、運用コストの上昇要因となる。また、再調達時期を迎えているフリート業者(運送会社など)は、関税分を価格転嫁せざるを得ないケースも想定される。

4. 貿易相手国・外交リスク

関税対象となる国々は米国との関係国が多く、外交・通商摩擦を生じさせる可能性が高い。特にメキシコは、米国へのトラック輸出が拡大しており、現地部品や車両に米国内製成分が含まれているケースも多い。メキシコ側は強く反発する見通し。

また、貿易協定(たとえば USMCA)や既存の交渉ルート(日本–米国、EU–米国など)を巡る見直し交渉が活発化する可能性もある。

5. 合法性・訴訟リスク

トランプ政権が既に使ってきた通商拡大法232条を根拠にする場合、その範囲の拡張性や濫用性をめぐって法廷闘争が起こる可能性は十分にある。また、議会や対象国が不服申し立てを行う可能性も高い。

6. 政策・選挙戦略としての意義

この関税措置は、保護主義と製造業回帰を訴えるトランプの選挙戦戦略と整合性を持つ。短期的には国内支持層(製造業・労働者層)へのアピール材料となる可能性が高い。「輸入を抑えて国内を守る」という姿勢は、再び強く打ち出したい政策理念との一貫性を示す。(ただし、効果が長期的に持続するかは別問題である。)

🧭 各国・地域別視点:日本・北米・EUの反応

日本

日本のトラック・商用車メーカー(例:日野、いすゞ、マツダ商用車部門など)は、米国市場の存在感を無視できない。輸出モデルや部品調達ルート、合弁体制の見直しが迫られる可能性がある。関税対象国に日本が含まれるなら、交渉による除外または軽減を働きかける動きが強まろう。

また、日本政府としては、WTO・二国間交渉・外交ルートを駆使し、米国側と協議・異議申し立てを行う可能性も高い。

北米(特にメキシコ)

メキシコは、米国向けトラック輸出量が急増しており、この関税措置は直撃する可能性が高い。特に、USMCA協定下で「一定以上の北米原産比率を満たすトラックは関税免除」というルールが存在するが、新関税がこれをどう扱うかが焦点となる。

一部報道では、輸出車両に平均50%程度の米国部品が含まれているとの主張がメキシコ側から出されており、米国内製造比率をめぐる交渉が激しくなるだろう。

EU・欧州

欧州のトラックメーカー(ボルボ、ダイムラー/メルセデス・トラック部門など)は、米国輸出が影響を受けやすい。EUとしては報復関税や通商保護措置を検討する可能性がある。

また、これまで米国–EU間で締結されてきた自動車・輸送車両分野での協定・交渉関係が揺らぐ可能性がある。

🔮 今後の展望とカギとなる論点

- 政権側の具体ルール公表

関税対象車両の分類、除外基準、段階導入措置などの詳細ルールがいつどのように明らかにされるか。 - 対象国との協議・除外交渉

日本、メキシコ、カナダ、EUといった関係国との交渉の行方。関税除外や軽減措置が認められるか。 - 法的争訟リスクの帰結

通商拡大法232条の適用拡大性をめぐる訴訟、国内議会の反対・修正動向。 - 業界の反応と対応

輸入車メーカーや部品サプライヤー、物流業界がどのような代替戦略をとるか(生産拠点移転、部品調達構造見直し等)。 - 価格・インフレ影響

トラック価格や物流費用の上昇が一般経済に与える波及。消費者物価や企業収益にどの程度のインパクトがあるか。 - 選挙・政治的意図の検証

この政策が中間選挙・次期大統領選挙に向けたパフォーマンスとして機能する可能性、およびそのリスク。

📝 総括と読みどころ

今回の「中・大型トラック25%関税」は、表面的には国内製造業保護という主張に基づく措置だが、実際には複数のリスクと不確定要素をはらんでいる。関税自体よりも、どのように具体化され、どの国・企業が除外されるか、どのような調整が行われるかが、大きな分かれ目になりそうだ。

この政策は米国の保護主義傾向を象徴する新たな一手と見る向きも多く、国際貿易の枠組み、企業のサプライチェーン構造、さらには外国との外交関係まで波及する潜在力を持つ。

私はこのリライト版で、読者が単なる発表を超えて「なぜ、どういう影響が、どこに注意すべきか」を理解できることを目指した。

もしよければ、これをベースに「日本向け影響分析」「輸送・物流業界視点」「訴訟リスクと法律面解析」などの特化記事も作りますが、どれから始めますか?

コメント